把握政策,方得始终 掌握方法,才能落地

——资深顾问谈:国企“末等调整”和“不胜任退出”的操作技能

人力资源咨询落地专家 范望歆

2024年9月27日,国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动第三次专题推进会,首次提出,到2025年,国有企业必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度。同年12月,国务院国资委在第四次专题推进会上强调,末等调整和不胜任退出适用对象是管理人员而非普通员工。“末等”不等于“末位”,不能简单划比例,更不能搞“一刀切”。“退出”的类型主要是指退出“原岗位”,“退出”的情形主要是指通过强化考核评价,对认定的考核末等或不胜任的管理人员实行常态化“退出”。退出岗位后,还要加强培训和引导,强化人岗匹配,实现人力资源的动态优化配置。

2025年是“十四五”规划的收官之年,也是“十五五”规划的谋篇布局之年,国有企业是推动整个国民经济高质量发展、壮大新质生产力的重要力量,“末等调整”和“不胜任退出”已然成了本年度各级国有企业的重要工作内容。国务院国资委正在加紧制定《“末等调整”和“不胜任退出”工作指引》用于指导企业实践,因此,国有企业实现高质量推行“末等调整和不胜任退出“制度,必须从理论上和方法论上,解决“是否准确理解”命题和“差异化落听”的命题。

湖南中智企业创新管理科学研究院智库人力资源专家范望歆老师长期跟踪和研究国企改革相关课题,在100多家国有企业管理咨询实践的基础上,提出了实施“末等调整”和“不胜任退出”的相关看法,他认为既要充分理解中央本次改革的意图,又要掌握落地方法和技巧,才能把“末等调整”和“不胜任退出”的工作贯彻好,落实好。

在国有企业管理咨询实践与沟通过程中,范望歆老师发现,“末等调整”和“不胜任退出”的工作不是不想做,是存在诸多顾虑和障碍,主要表现在三个方面:一方面是有想法没做法,很多企业有相当多的规定,但没有行动,制度规范与实践存在差异;另外一方面,操作方式简单单一,效果不好,落地乏力,比如目标指标制定不合理,评估标准不够科学等等;此外,不可否认或许存在一些人为干扰,人情束缚抹不开面子,不敢分开手脚,不能大刀阔斧推动工作。

因此,需要有步骤有重点的,积极稳妥的推动该项工作,首先需要明确“末等调整”和“不胜任退出”的主要对象,主要瞄准国有企业的管理者,不宜向一般员工进行延伸。主要包括:一级企业经营管理层,在公司或集团公司总部,实现董事会聘用制下的职业经理团队;子公司班子成员,下属单位、分子公司、事业部的负责人和班子成员;部门中层干部,进一步深化改革,需要扩大到部门负责人。在条件允许的情况下,可以参照该方法对其他有需要的群体进行管理。

“末等调整”和“不胜任退出”不是新鲜事物,它是三项制度改革的高质量深化,把“干部能上能下”进行了具体化,也是国企改革“契约化和任期制”的结果体现,把刚性兑现落到实处。这是我们理解“末等调整”和“不胜任退出”的源头。当然,我们还要把一些改革的成果纳入到这个范围,比如职业经理制度、中层干部的竞聘等。

在实践操作“末等调整”和“不胜任退出”时,需要把“胜任”和“不胜任”重新进行审视。 “胜任”与否主要考察任职的资质问题和岗位适配度,属于任前评估;是否存在“不胜任”的情形,主要通过任职过程和结果来证实,属于任后评价,所以,胜任和不胜任, 不是同一组概念的两个方面。这一点非常重要,会成为实践操作成功与否的关键因素之一。同时,还需要理解“末等”不是“末位”,“调整”不等同于“淘汰”,很多人把“末等调整”等同于某些知名企业的“末位淘汰”是完全错误的,会影响整个工作的推动难度。

在如何推动“末等调整”和“不胜任退出”时,需要掌握一定的方法技能,首先,科学制定考核方式是前提,从企业顶层设计的高度,分层分级分类科学制定公司的绩效管理体系,切忌无差别的“一视同仁”。同时,提炼关键指标,合理确定目标数值,把公司战略、组织能力和个人能力有机统一,公平、合理、可实现。其次,要把握刚性兑现这个关键,制度和规则、目标责任书等规范文件由责任人签字确认并且在一定范围内公开发布,就具有强制性和权威性,任何人在规则面前都是平等的,必须把承诺和奖惩落实到位。当然,硬性要求和灵活处理也是需要结合起来,找到恰当的解决方法,比如遇到“黑天鹅事件”怎么调整目标,比如中途担任企业负责人该如何核定工作任务等等;另外需要建立系统保障体系,全面统筹,确保岗变薪变,确保离岗人员的正当权利,要建立容错机制,鼓励创新,持续、高质量发展才是王道。

当然,不同企业在落实“末等调整”和“不胜任退出”时要把握节奏,认真分析不同企业的差异,进行个性化设计,避免一刀切。同时要加强领导,充分论证,充分考虑企业的实际情况,避免做成夹生饭,必要的时候可以引进第三方机构来推动该项工作的实施,借助外脑也是现代企业比较常用的方式。

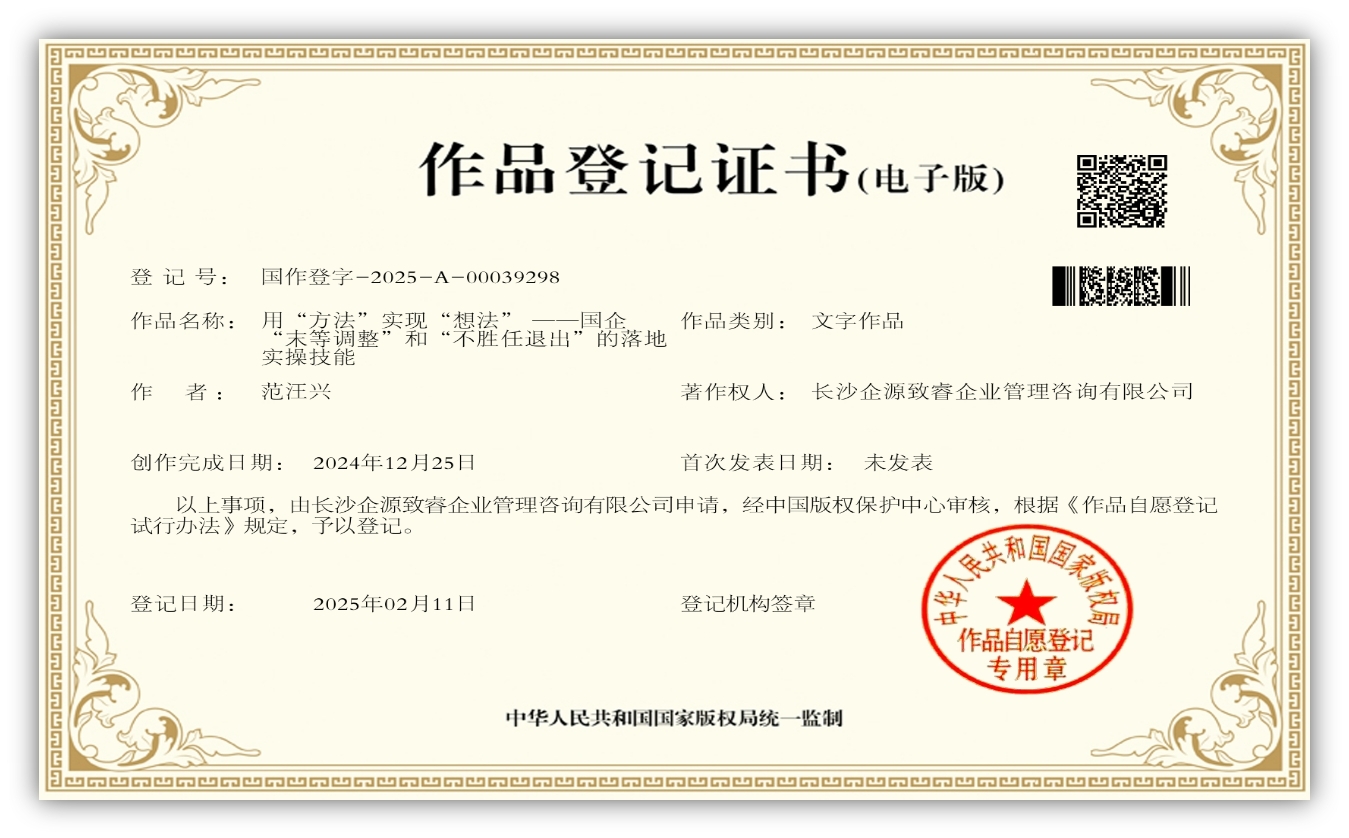

为了更好的给国有企业提供优质服务,在本单位协助下,范望歆老师向国家版权局申请了版权课程《用“方法”实现“想法”——国企“末等调整”和“不胜任退出”的落地实操技能》,希望把咨询实践中的成功经验和成熟做法进一步推广和实践,助力国有企业高质量发展。

湘公网安备43010302002128号

湘公网安备43010302002128号